Racismo Científico e a Extinção das Línguas Indígenas: Colonialismo e Preconceito Linguístico

Descubra como o racismo científico e o colonialismo apagaram centenas de línguas indígenas e criaram o mito das “línguas primitivas”. Um mergulho histórico e linguístico para repensar preconceitos.

LINGUÍSTICA

Marcos Bagno

A fim de justificar os descalabros cometidos durante o meio milênio de colonialismo predatório, as classes dominantes europeias geraram e geriram aquilo que ficou conhecido em francês como “mission civilisatrice”, ou seja, “missão civilizadora”: os europeus, por representarem uma “civilização superior”, tinham a missão de trazer para o seio dessa civilização os povos “atrasados” que estavam sob seu domínio. É nesse contexto que surgem conceitos como racismo científico e a falsa ideia de línguas “primitivas”, que seriam usados para legitimar séculos de escravidão, genocídio e linguicídio ao redor do mundo.

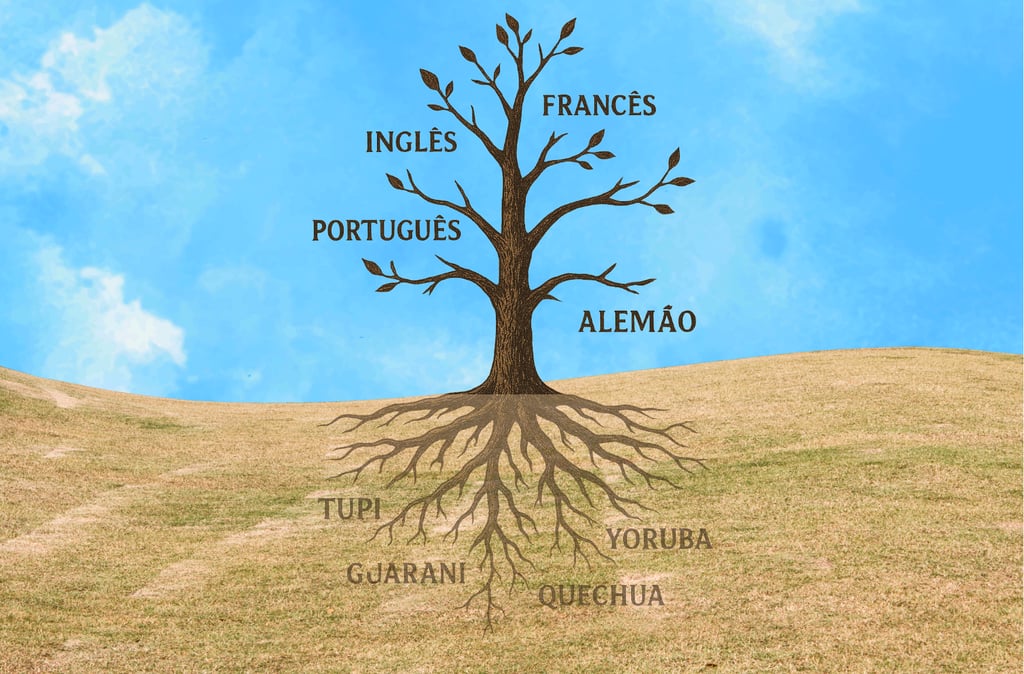

Sabemos o que foi de fato essa missão civilizadora: escravização de milhões de seres humanos ao longo de cinco séculos, imposição do cristianismo literalmente a ferro e fogo, destruição de ecossistemas inteiros e, claro, um amplo linguicídio, isto é, a extinção sistemática de várias centenas de línguas, algo que se fez pela inculcação forçada das línguas coloniais ou, com frequência, pelo extermínio puro e simples dos falantes. Calcula-se que, ao tempo da invasão portuguesa, havia pelo menos 1.200 línguas faladas no território que se tornaria o Brasil – hoje não chegam a 250, a grande maioria delas faladas por grupos muito reduzidos, o que prenuncia uma extinção futura. As outras quase mil línguas morreram junto com seus falantes, num processo genocida que perdura até hoje (ao menos 200 indígenas foram mortos no Brasil em 2023 por “fazendeiros” que são, de fato, grileiros). Para que uma língua se transmita de uma geração a outra, é necessário que haja no mínimo 100.000 falantes ativos – a língua indígena mais falada no Brasil, o ticuna, tem pouco mais de 30.000.

Ao longo do século 19, a mission civilisatrice foi racionalizada na forma daquilo que passou à história com o nome de racismo científico. Não bastava considerar “inferiores” todos aqueles milhões de pessoas: era preciso explicar “cientificamente” essa inferioridade. Diversas áreas de estudo entraram nessa dança: a anatomia comparada e a antropologia física (que tentavam sistematizar e hierarquizar as diferenças entre as “raças”), a antropologia cultural (que fazia o mesmo com as diferenças entre os hábitos e costumes de um povo, elegendo como “cultura”, claro, apenas a europeia) e, para surpresa de ninguém, a linguística. Do racismo científico brotou a ideia de que existem línguas “primitivas” e línguas “desenvolvidas”. O nazismo se sustentou precisamente num racismo científico levado ao paroxismo, em que as noções de “raça” e “língua” foram entrelaçadas para justificar os mais atrozes crimes contra a humanidade. O conceito de “ariano”, essencialmente um conceito linguístico, foi distorcido para sustentar a ideia de uma raça “ariana” superior que deveria ser a única a governar o mundo.

Mas o nazismo apenas acionou na Europa a máquina colonial de crimes contra a humanidade praticados pelos europeus em outras partes do mundo. Os belgas, com o auxílio de outros europeus, assassinaram pelo menos dez milhões de habitantes do Congo sob seu controle no final do século 19. Depois da conquista das Filipinas na guerra contra a Espanha (1898), os estadunidenses, com o objetivo de erradicar o catolicismo e a língua espanhola, criaram campos de concentração e assassinaram um número até hoje não calculado de filipinos. O que horrorizou os europeus durante a II Guerra foi presenciar essas mesmas práticas em suas terras “civilizadas”.

O racismo tem sido desde sempre um dos pilares das sociedades ditas “ocidentais” ou, como prefiro, judaico-cristãs (a noção de “Ocidente” é das mais pantanosas que conheço). Na “democrática” e “humanista” Europa contemporânea o racismo emana de todas as partes, a União Europeia exibe sem pudor seu apoio ao genocídio dos palestinos pelo Estado terrorista de Israel, enquanto assiste e permite a ascensão galopante da extrema-direita xenófoba. Sobre o racismo brasileiro nem é preciso falar muito: basta ver as estatísticas aterradoras que a parte privilegiada da sociedade encara como se fossem da ordem natural das coisas. Achar que o racismo científico está morto e enterrado é uma ilusão conveniente. Se ele parece (insisto: parece) estar sob controle no meio científico contemporâneo, sua impregnação social e “leiga” é profunda.

É muito fácil encontrar teorizações do racismo linguístico na obra de muitos intelectuais do século 19. Um dos mais conhecidos nesse campo é o alemão Wilhelm von Humboldt (1767-1835): em um único texto ele emprega termos como “língua menos perfeita”, “línguas menos desenvolvidas”, “línguas impolidas e incultas”, “línguas primitivas”, “línguas altamente desenvolvidas” entre outros. Ao falar do tupi (que chama de “língua brasileira”), Humboldt escreveu: “A nação que fala essa língua pode ser inteligente, hábil e sensata em muitos aspectos, mas o livre e puro desenvolvimento de ideias e o aprazimento com o pensamento formal não podem nascer de uma construção linguística como essa”. Quer dizer que, por algum superpoder misterioso, ele entrou na mente de um falante de tupi para saber que a língua não permite “desenvolvimento de ideias” e “aprazimento com o pensamento formal”?

Desse racismo científico não escapou sequer Charles Darwin (1809-1892), que escreveu sobre “homens mais elevados das raças mais elevadas e os mais baixos selvagens”. E já avançado o século 20, a conhecida pedagoga italiana Maria Montessori (1870-1952) afirmava que “até hoje existem línguas simplíssimas faladas por povos primitivos” e mencionava a “criança africana que usa as poucas palavras de sua língua primitiva”. Me pergunto que tipo de teoria educacional pode elaborar alguém que tem essa ideia do que seja uma língua. (No mesmo livro, Montessori faz o elogio de Hitler e Mussolini porque “foram os primeiros a se dar conta de que aqueles que visam a conquista segura devem preparar os indivíduos desde sua primeira infância. Eles adestraram crianças e jovens por anos e anos, impondo-lhes de fora um ideal que os unisse” – deixe seus comentários mais abaixo).

Na década de 1960, o sociolinguista estadunidense William Labov (1927-2024) teve que fazer uma grande militância acadêmica e midiática para provar que o inglês falado nos guetos negros das grandes cidades de seu país tinha uma gramática tão complexa e regrada quanto a do inglês considerado padrão falado pela população branca.

Se tem algo que se pode afirmar com toda a certeza do mundo e depois dos amplos desenvolvimentos da linguística é que não existem línguas primitivas. Todas as línguas humanas desempenham à perfeição sua função de criar e manter a interação social entre seus falantes. É possível dizer tudo em qualquer língua humana. Toda língua permite que seus falantes elaborem abstrações e conceitos complexos.

Obviamente, o repertório lexical (e portanto conceitual) de uma língua está enraizado nas especificidades culturais de um grupo humano. Ideias como “culpa” e “pecado”, por exemplo, derivam diretamente das concepções religiosas judaico-cristãs, e o que é visto como pecado nessas concepções pode ter uma valoração positiva em outras culturas. Daí decorre a dificuldade que os missionários tiveram e têm em sua tarefa de traduzir para as mais diferentes línguas os dogmas de sua religião. No Brasil, os catequizadores distorceram os mitos indígenas para que Tupã fosse identificado com seu igualmente mítico deus único (ciumento e vingativo) e Jurapari com o não menos mítico demônio cristão. Imagine-se a dor de cabeça que tiveram na hora de “ensinar” aos indígenas o que é o “espírito santo” ou, pior, que “pai, filho e espírito santo” são três pessoas numa só! Mas quem tem “mitologia” são os outros, nós o que temos é religião, muito bem explicada e racionalizada por uma ciência chamada teologia. M’engana qu’eu gosto.

Atenção, porém! É imperioso fazer uma distinção importante: o fato de não existirem línguas “primitivas” não implica que existam línguas menos complexas que outras. São duas coisas bem diferentes. É possível exprimir praticamente tudo em qualquer língua, mas essa expressão pode se realizar de formas mais ou menos complexas. Não precisamos recorrer a exemplos “exóticos” para demonstrar isso. Se comparamos a morfologia verbal do inglês e do português, por exemplo, a diferença salta aos olhos: um verbo regular em inglês apresenta apenas quatro formas distintas (love, loves, loved, loving), enquanto em português são pelo menos cinquenta as formas diferentes que um verbo pode assumir. Em inglês não existem gêneros gramaticais, enquanto em alemão e em outras línguas europeias as palavras se classificam em masculinas, femininas e neutras. É óbvio que o português é mais complexo que o inglês no campo da morfologia.

As línguas dos povos tradicionalmente considerados “inferiores” apresentam complexidades gramaticais de arrancar os cabelos de qualquer falante de línguas “ocidentais”. Na língua yupik, falada no Alasca, podemos topar com algo como: tuntussuqatarniksaitengqiggtuq, cujo significado é “mais uma vez ele não tinha dito se ia caçar renas”. O sistema de concordância das línguas bantas é de fazer qualquer língua indo-europeia se encolher de vergonha. Na língua australiana guugu-yimithirr não se diz que algo está na frente, atrás, à esquerda ou à direita de alguma coisa: diz-se que está ao sul, ao norte, a leste e a oeste, e os falantes dessa língua têm sempre, a todo momento, o conhecimento preciso dos pontos cardeais, mesmo quando estão em ambiente fechado!

O grande linguista russo Roman Jakobson (1896-1982) escreveu: “As línguas diferem essencialmente no que elas têm que dizer e não no que elas podem dizer”. Ou seja, todas as línguas podem dizer praticamente tudo, mas cada uma tem que dizer isso segundo suas próprias estruturas gramaticais. Nós que falamos português temos que especificar, sempre, o gênero das palavras, coisa que os falantes de inglês não precisam fazer. Jakobson dá o seguinte exemplo. Se eu digo, em inglês, “I spent yesterday evening with a neighbor” [“Passei a noite de ontem com 1 vizinh✷”], você pode se perguntar se minha companhia era um homem ou uma mulher, mas eu posso simplesmente ficar na minha e te mandar catar coquinho. Mas se eu estiver falando português ou alemão, francês ou russo, não tenho o benefício da dúvida, porque sou obrigado pela língua a escolher entre vizinho ou vizinha, Nachbar ou Nachbarin, voisin ou voisine, sosed ou sosedka. Desse modo, o português, o alemão, o francês e o russo me forçam a te informar sobre o sexo da minha companhia.

O francês Roland Barthes (1915-1980) afirmou que, por causa dessa obrigação que cada falante tem de se submeter às estruturas de seu idioma, “a língua é fascista”, uma afirmação bastante infeliz, principalmente por causa das interpretações mirabolantes que se tem feito dela. Mas Barthes apenas expressou de outro modo o que Jakobson tinha dito: não temos liberdade de escolha quando falamos uma língua (a nossa ou outra), temos que nos submeter à sua gramática.

Esse sentimento de obrigação, enraizado nas profundezas do inconsciente, é que leva tantas pessoas a se opor a qualquer tipo de intervenção explícita na gramática da língua: a linguagem inclusiva e a chamada “linguagem neutra”, que representam tentativas de intervenção consciente na gramática, são alvo de tanta polêmica e disputas ideológicas precisamente porque tentam escapar do “fascismo” da gramática, ao qual a imensa maioria das/dos falantes se submetem sem contestar

Conclusões: (1) falar de língua “primitiva” é racismo puro e simples; (2) existem línguas mais complexas que outras e (3) a maior ou menor complexidade de uma língua independe do grau de maior ou menor de desenvolvimento material, científico ou tecnológico de uma sociedade (e aí está o inglês, língua em que se produz o conhecimento científico e tecnológico mais avançado da história da humanidade, conhecimento que se exprime, porém, numa língua de morfologia extremamente simples).

[Sobre esses temas, sugiro a leitura do livro Relativismo linguístico ou como a língua influencia o pensamento, de Rodrigo Tadeu Gonçalves.]

Preconceito Linguístico

O preconceito, seja ele de que natureza for, é uma crença pessoal, uma postura individual diante do outro.

Padrões Sociolinguísticos

Introdução sistemática à sociolinguística, inigualável no que diz respeito à clareza e à eficácia de sua abordagem.